沧州师范学院学报 第35卷第3期 2019年9月

《古名家杂剧》版本新探

冯先思

北京师范大学 文学院

摘要:《古名家杂剧》收录剧目七十四种,现存六十四种。顾修《汇刻书目》所载《古名家杂剧》八集剧目可能并非刊刻者所定,而是后世藏家依照刊刻次序重新命名分类。《古名家杂剧》的刊刻者为龙峰徐氏,乃明万历年间杭州书坊主人徐宪成,他曾刊行蒙书、科考用书、戏曲等畅销书籍。杭州书商胡文焕《群音类选》所选《四声猿》即以龙峰徐氏刊本为底本摘录,胡、徐两家书坊曾经有着较为密切的合作关系。

关键词:古名家杂剧;版本;校勘

作者简介:冯先思(1983-),男,河南安阳人,北京师范大学文学院博士后,研究方向:中国古典文献学。

基金项目:教育部人文社会科学研究青年项目“戏曲与俗文学文献校勘研究”,编号:17YJC870005。

明代所刊元人杂剧,以臧懋循刻《元曲选》收录数量最多,其次则为玉阳仙史编《古名家杂剧》,选刻元人杂剧四十余种。这一曲选为大家所重视,与民国时期两批戏曲文献的发现有关。

一九三八年五月二日,郑振铎从陈乃乾处得知,苏州某旧书商发现一批赵琦美旧藏元明杂剧[1]。后来经过一番经营,最终由教育部出资收归国有,入藏北平图书馆。这批元明杂剧,历经赵琦美、钱谦益、钱曾、黄丕烈、汪士钟等人收藏,最终得以影印,收入《古本戏曲丛刊》第四集。其中多海内孤本秘笈,实为研究戏曲文学之渊薮。

这批元明戏曲后来被称为“脉望馆钞校本古今杂剧”,有写本、刻本之分。写本分内府本、于小谷本、不明来历本,刻本则有“明刻古名家杂剧本”“明刻息机子杂剧选本”。其中“古名家杂剧”本每半叶十行,行二十一字。曲词大字,宾白小字单行。“息机子杂剧选本”本每半叶九行,行十八字。曲词大字,宾白小字双行。板心上方题“古今杂剧”,鱼尾下方题剧名、叶码。息机子《古今杂剧》尚存其书前万历戊戌序,于此可得见其选刻杂剧之意。《汇刻书目》著录息机子此书,列细目三十种。今存二十六种,其中十五种见于赵琦美旧藏元明杂剧①。

“脉望馆钞校本古今杂剧”被发现之前,江苏国学图书馆曾将该馆所藏“古名家杂剧”二十七种杂剧冠以“元明杂剧”之名影印出版,这批戏曲珍本系丁氏八千卷楼旧藏②。

一、《古名家杂剧》种数与排序

因为“古名家杂剧”本没有息机子选本那样的序言,所以有关其编选者、所收曲目种数、出版者等都还存在一些误解和争议。这两批杂剧文献之所以被称为“古名家杂剧”,其依据有二,一为顾修《汇刻书目》的著录信息,包括编者署名及各集顺序、详目;一为余嘉锡所得“新续古名家杂剧”零种,其宫集封面载有“宫商角徵羽”五集详目。

依据顾修《汇刻书目》著录,“古名家杂剧”分八集,按照“金石丝竹匏土金革”次序排列,其中前六集每集收四种,后两集每集收八种,总计四十种。此外,《汇刻书目》还著录《新续古名家杂剧》五集,按照“宫商角徵羽”之次序排列,每集收书四种,总计二十种。余嘉锡在一九二七年曾收得《新续古名家杂剧》宫、徵两集,其中宫集书前有总目一纸,列此五集目录甚备,且与《汇刻书目》所载悉同。如果把这种“每半叶十行,行二十一字”的杂剧当作“古名家杂剧”,那我们发现“脉望馆钞校本古今杂剧”之中有五十四种,南京图书馆藏有二十七种,两家合计,去其重复,今存共六十四种③。其中见于《汇刻书目》所列“古名家杂剧”和“新续古名家杂剧”的有五十一种④,不见于《汇刻书目》的有十三种。《古本戏曲丛刊》第四集影印“古名家杂剧”现存所有种类,在书前说明中称,现存与已佚的种类合计七十八种,盖统计失误所致。之所以将这十三种杂剧作品也都列为“古名家杂剧”,实由于版式、字体相近,且内容皆为元明杂剧。而我们之所以认定这批杂剧为《汇刻书目》所记载的“古名家杂剧”,无非因为这些杂剧剧目与之大多相同,且与“新续古名家杂剧”版式、字体相近。

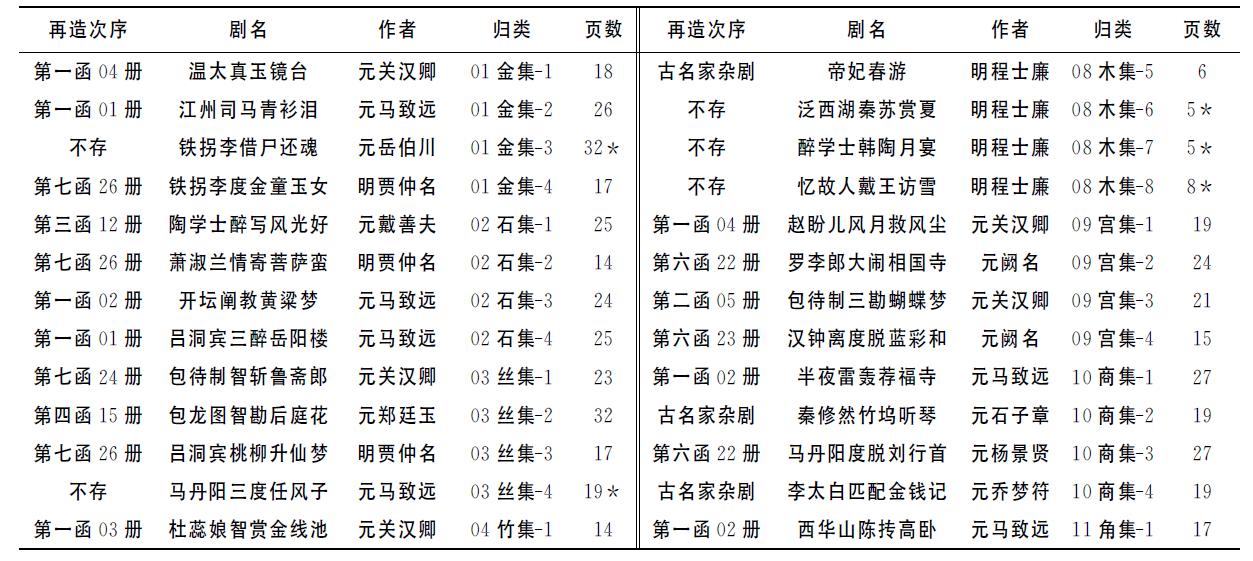

脉望馆藏“古今杂剧”曾两次影印,分别收入《古本戏曲丛刊》第四集、《中华再造善本》明代编,两影印本略有不同。首先,两本影印在全书的排列次序不同。《中华再造善本》基本依照原书装订次序影印,订为六十四册。《四声猿》收入第三十一册,剧本排列顺序为“《木兰女》《渔阳三弄》《玉通和尚骂红莲》《黄崇嘏女状元》”。而《古本戏曲丛刊》本则重新编排目录,分订为八十四册,《四声猿》分别收入第三十二册和第三十六册,四卷排列次第为“《渔阳三弄》《玉通和尚骂红莲》《木兰女》《黄崇嘏女状元》”。其次,影印本忠实于原本的程度不同。《中华再造善本》基本按照原书样式影印,较《古本戏曲丛刊》本多出原书封面题签及封面之后所附本册目录。《古本戏曲丛刊》本重新编排各杂剧次第,原书封面题签及封面后所附目录只能删去,还将《四声猿》卷二两折分拆为“玉通和尚骂红莲”“月明和尚度柳翠”两个杂剧,分别收入第三十六册(署明无名氏,古名家本)和第三十二册(署元无名氏,古名家本)。“玉通和尚骂红莲”结尾正好处于该卷第九叶上半叶末行,“月明和尚度柳翠”从该卷第九叶下半叶首行开始。《古本戏曲丛刊》影印时,将“玉通和尚骂红莲”第九叶下半叶的文字删去,仅保留行格。而“月明和尚度柳翠”第九叶前半叶也删去文字,且保留板框栏线,并在板框外以小字注明“原书上半页为‘玉通和尚骂红莲’的最后半页”。这样“古名家杂剧”的种类便凭空多出来一种⑤。这种影印方式改变了底本原有的状态,并将一剧分属不同作者,难免给读者带来不必要的障碍。周中明校注《四声猿》即以脉望馆藏龙峰徐氏本为底本,该整理本在“玉禅师翠乡一梦”第二部分开头说:“此出龙峰徐氏本缺,系以天池生本为底本。”[2]天池生本为《古本戏曲丛刊》所影印另一明刊本《四声猿》。周中明可能并不知道卷二“月明和尚度柳翠”,以元无名氏的名义收入第三十二册⑥(参表1⑦⑧⑨⑩)。

“脉望馆钞校古今杂剧”书前有黄丕烈所录“古名家杂剧”四集细目,以“文行忠信”次序排列。这一排序的字号虽与《汇刻书目》不同,但其内容则与“金石丝竹”细目完全一致。黄丕烈所列“文行忠信”字号,与上述诸剧板心题字可互相印证。但是存在一个问题,今存脉望馆藏“古名家杂剧”并不完整,从该目上所注标记来看,至少有两种不见于脉望馆钞校古今杂剧⑪。黄丕烈在《待访古今杂剧存目》中加入“郑孔目风雪酷寒亭”“铁拐李借尸还魂”,且注云“明刊有”。所谓明刊当即明人所刊“古名家杂剧”。若黄丕烈亲眼见到这两种杂剧,那就不必列入“待访书目”之中⑫。这样看来黄丕烈能列出四集完整详目,大概还是参考了其他书目的记载,而且很可能是与《汇刻书目》同源的记载。

表1 古名家杂剧剧目复原表

《汇刻书目》所载诸戏曲书目,除一种未见传世⑬,姑置不论,其他几种戏曲总集,都有书可覆案,其所载次序、剧名多有本有源,故八集“古名家杂剧”不可轻易否定。更何况其所载前四集虽然编号名称不同,但其次序也都与黄丕烈所见一致。后面四集次序,与每种杂剧书口所载卷次若合符契,可见顾修所录“古名家杂剧”剧目,并非向壁虚造,必有可靠来源。不过正如孙楷第所批评的那样,最后两集的种类皆八类,突破了每集四种的习惯,《帝妃游春》一剧为卷一而非卷五。既然如此,那我们如何来理解《汇刻书目》所记录的“古名家杂剧”八集目录呢?

古人刻书有时以文字代替数字来给古籍编号。例如大藏经以千字文编号,“新续古名家杂剧”以“宫商角徵羽”编号等皆是,这是出版者所标的顺序。古代的藏书家在收藏图书之时,也会在书根、书脊等处写上编号,或用一两句习见的语句来代替数字。例如三册的书以“日月星”编号,四册的书以“元亨利贞”编号,这是藏书家给古书所标顺序。林振岳《古书的编号》一文依据大量实例,对这两类编号有较为详细的论述[3]。顾修《汇刻书目》“金石丝竹匏土金革”次序,可能并非原书刊刻者所定,而很可能是某位藏家所书标号而为顾修所采录。

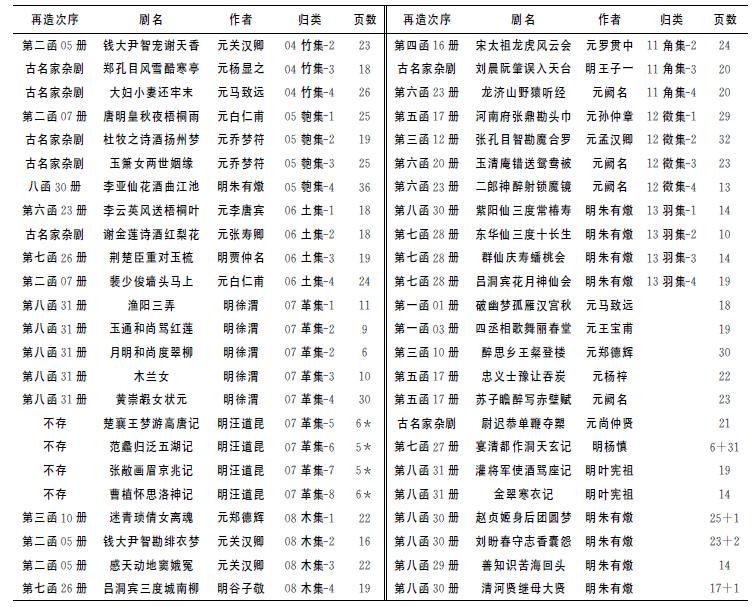

“文行忠信”“宫商角徵羽”之次序是出版者的编号,而“金石丝竹匏土金革”可能是收藏者的编号,这反映的是某个收藏者对这些杂剧的重新分类。从这八集的叶码来看,大致在八十至一百这个区间之内,而革集如果只有四种,其叶码明显要少于平均水平,如果加上后面四种,其厚度则与其他几集相近。木集前四种叶码达到八十五叶,但是后面四种的叶数明显是最少的,虽然是八种,但其叶码也不是八集中最多的⑭。如果“革”“木”两集只收四个剧本,那这两集的厚度明显会少于前面几集。这时候藏书家用厚度要薄得多的另外两集(各收四剧)配在一起,那八集的厚度差别就没有那么大了。这八集的分类方式,很可能是出于后世收藏家之手,反映的是这些书实体状态下的类聚方式,与出版时所定的次序有一定的区别(参表2)。

表2 各集叶码对照表

二、《古名家杂剧》为杭州徐氏刊本

“古名家杂剧”所收《四声猿》卷末有出版者牌记,其文云“万历戊子夏五/西山樵者校正/龙峰徐氏梓行”。《帝妃春游》卷首有刊记“万历己丑孟秋书林徐……”,⑮下端残损。徐字仅存右半,孙楷第释为“徐”,认为即“龙峰徐氏”。孙先生认为徽州歙县黄山有三十六峰,其有名“九龙”者,有名“飞龙”者,当时人自署郡邑,多以山水代之,则徐氏当为歙县人。而龙峰或即黄山周围诸峰之名,刊刻者徐氏当为徽州人。孙楷第之所以这样考虑,显然与他对“古名家杂剧”编者“玉阳仙史”身份的认定有关。他认为“玉阳仙史”即陈与郊⑯,而陈曾官徽州,自然会与徽州书贾有一定联系[4]。

那我们该如何解释“龙峰徐氏”?王丽丽《戏曲家陈与郊研究》一文给我们提出了一个很好的解读方向。该文引《上海图书馆馆藏家谱提要》所著录的《龙峰徐氏宗谱》(遂安)、《龙峰西村徐氏宗谱》(遂安)、《续修龙峰徐氏族谱》(遂安),知龙峰徐氏始祖在宋末自遂安高门迁徙至遂安龙峰[5]。遂安在明代属浙江严州府,今已与旧淳安县合并为新的淳安县,其地理亦与徽州接壤,则所谓龙峰可能只是徐氏一支的地望,而并非其故乡。王文所引家谱资料给我们一个很重要的提示,解读“龙峰徐氏”不必再与徽州联系起来。

赵林平《晚明杭州书坊刻印戏曲考述》则认为徐龙峰为杭州书商。其依据有二,一为美国国会图书馆所藏《新刻四言对相》卷端题名署“虎林胡氏文会堂校正、书坊徐龙峰梓行”;一为清华大学图书馆藏《新刻皇明百将列传评林》《新刻批评百将传续集》卷端题“明武林徐龙峰刻本”。[6]此外,香港中文大学图书馆藏《五经旁训》亦署“徐龙峰梓行”,有明万历乙未(二十三年)郑汝璧引。[7-8]虎林、武林皆杭州别称,可见杭州确有徐龙峰之书坊,这里的“龙峰”也当是其姓氏的地望,而非其名字。

张倩倩《元杂剧版本研究》则据黄裳为《草堂诗馀》所撰题跋,指出龙峰徐氏即武林书坊主人徐宪成[9]。黄裳跋提到四种《草堂诗馀》刻本,其中一种题“新刻注释草堂诗馀评林”,存卷四至六,大题下三行题“翰林九我李廷机批评/启东翁正春校正/书林龙峰徐宪成梓行”,并云“万历刻”。[10]黄裳所藏此本,今虽不知尚存世否,但这一题署则指明龙峰徐氏即徐宪成。徐宪成为杭州书坊主人,所刻诸书今存如下几种:

李翰林批点四书初问讲义八卷补一卷,明徐爌撰,明书林夏庆徐宪成刻本(国家图书馆藏);镌彭会魁类编古今文髓六卷,明彭好古辑,明书林徐宪成刻本(国家图书馆藏);道德经解,明沈一贯撰,明万历十六年武林徐宪成刻本(美国哈佛燕京图书馆藏)。

综上可知,徐宪成在杭州开设书坊,称龙峰徐氏,其先祖可能源自浙江遂安,所刻诸书以快销品为主,例如蒙书、科考用书、戏曲等。“古名家杂剧”正是万历前期龙峰徐氏在杭州所刻。

三、从《四声猿》看《古名家杂剧》与《群音类选》之关系

美国国会图书馆所藏《新刻四言对相》卷端题名署“虎林胡氏文会堂校正、书坊徐龙峰梓行”,此本虽系日本文政辛巳年(文政四年,公元1821年)覆刻,然其底本当为明末杭州刻本。杭州文会堂由胡文焕开设,曾刊刻有《格致丛书》《群音类选》等。《新刻四言对相》为胡文焕校正,徐宪成刊刻,两家的合作关系,使得胡文焕在编选《群音类选》时,取用徐氏所刊“古名家杂剧”本也就显得顺理成章了。

胡文焕编选《群音类选》卷二十六收入《玉通和尚骂红莲》《月明和尚度柳翠》全部曲词,《女状元黄崇嘏》第四出【梁州序】以下诸曲、第五出【画眉序】以下诸曲,总计选入四支套曲。

《群音类选》所据《四声猿》底本当为龙峰徐氏本,可从两本之间的异文关系来进一步确定。首先,《群音类选》所选两剧标题与龙峰徐氏本同,而与《四声猿》其他诸本不同;其次,《群音类选》与徐氏刻本《四声猿》的文本大体一致,且差异极小。从《四声猿》其他各版本异文系统来看,又与徐本独有的一些异文相同。例如:

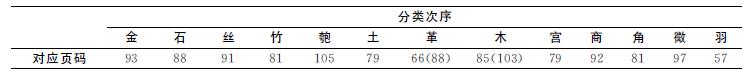

《女状元》第四出【前腔】徐本作“二贤遗爱”曲“似金谷老借乞了债”,《群音类选》本同徐本⑰,商维浚本、钟人杰本、黄伯符本、刘志选评本、《盛明杂剧》本、澂道人评本作“金谷老借乞儿债”。

《女状元》第四出【前腔】“他从徵辈”曲,徐本作“他从征辈本是裙钗”,《群音类选》本、商维浚本同,钟人杰本、黄伯符本、刘志选评本、《盛明杂剧》本、澂道人评本作“他从军辈本是裙钗”。

《女状元》第五出【滴滴金】曲徐本作“别无盛介”,《群音类选》本、商维浚本同,钟人杰本、黄伯符本、刘志选评本、《盛明杂剧》本、澂道人评本作“别无盛价”(见表3)。

表3 诸本异文对照表

《月明和尚度柳翠》【江儿水】“这一胎毕竟□家向”,□,《群音类选》原阙。徐本此字作“”,此字《四声猿》其他版本作“谁”。案《群音类选》以徐本为底本,刊者不识此字,故而阙如,由此亦可见《群音类选》据徐本选录曲辞。

《玉通和尚骂红莲》【侥侥令】曲有两处重文,徐本作“把一个老阿难戒体残くくくくくく”“由他铁阿难也弄个残くくくくくく”。く为重文符号。《群音类选》本所补重文为“把一个老阿难戒体残,把一个老阿难戒体残”、“由他铁阿难也弄个残、由他铁阿难也弄个残”,而以刘志选评本、袁宏道评本为代表的两个版本系统皆作“把一个老阿难戒体残,老阿难戒体残”“由他铁阿难也弄个残、铁阿难也弄个残”。暖红室刻《四声猿》由吴梅校订,这两句重文处皆补作六字,末句“铁阿难也弄个残”之“也”字作衬字处理。这与下一曲【收江南】中两处重文规律正同。“俺今来这番”之后有五个重文符号,“透针关”之后有三个重文符号,所重复的字也分别为五字、三字。可见徐刻本重文重复六遍,应补出六字,《群音类选》本【侥侥令】曲所补重文不合曲律。也正由于这些异文,可见其底本当有重文符号,而不是补充完善的文字,此亦《群音类选》据徐本选录曲辞又一证明。

综上所述,我们已知《古名家杂剧》收录剧目七十四种,现存六十四种。顾修《汇刻书目》所载八集名目可能并非刊刻者所定,而是后世藏家依照刊刻次序重新命名分类。《古名家杂剧》的刊刻者为龙峰徐氏,乃明万历年间杭州书坊主人徐宪成,他曾刊行蒙书、科考用书、戏曲等快销书籍。杭州书商胡文焕《群音类选》所选《四声猿》即以龙峰徐氏刊本为底本摘录,胡、徐两家书坊曾经有着较为密切的合作关系。

注释:

①董康曾藏息机子选《古今杂剧》二十五种,与赵琦美藏息机子本合计去其重复,现存二十六种。参孙作云记录《赵万里〈应用目录学〉授课笔记》,《版本目录学研究》第八辑,北京大学出版社2018年版,第49页。

②赵万里曾见到一批《古名家杂剧》有二十种,云“在北京湖南友人家见《古名家杂剧》,有三分之二,共二十种,但有一种不见于《元曲选》。”(孙作云记录《赵万里〈应用目录学〉授课笔记》,《版本目录学研究》第八辑,第50页)案,此湖南友人,疑为余嘉锡。余嘉锡曾藏有《古名家杂剧续集》,有跋述其所得《古名家杂剧续集》事始末甚详,云得自桃源人家,仅得续集数种,而于正集则无从寻访。赵万里所谓湖南友人,当另有他人,俟考。

③当然国内其他图书馆也有这种行款杂剧的收藏,如天一阁博物馆即藏有三种,品种未超出以上两家所藏,故而从略。

④《汇刻书目》所列有十种不存,分别为:金集第三种“铁拐李借尸还魂”,丝集第四种“马丹阳三度任风子”,革集第五至第八种“楚襄王梦游高唐记”“范蠡归泛五湖记”“张敞画眉京兆记”“曹植怀思洛神记”,木集第六志八种“泛西湖秦苏赏夏”“醉学士韩陶月宴”“忆故人戴王访雪”,羽集第三种“群仙庆寿蟠桃会”。

⑤赵林平、许建中《晚明杭州书坊刻印戏曲考述》一文统计“古名家杂剧”今存七十五种,即源于没有排除《四声猿》多出来的一种,文见《中华戏曲》2015年第1期。

⑥影印本如此分拆,显然是受到书前黄丕烈手书目录的影响,孙楷第早就指出黄目这一失误,见孙楷第《也是园古今杂剧考》,上海:上杂出版社1951年版,第62页。

⑦《中华再造善本》明代编较好地保存了脉望馆钞校古今杂剧的原貌,本表所標出处,即以《再造善本》为据,如“第一函04册”。《古本戏曲丛刊》第四集所影印《古名家杂剧》为不见于脉望馆钞校古今杂剧中的品种。

⑧有些剧目今不存,可据其他版本推算出页码,加*号以示区别,如页数“32*”、“19*”。

⑨《古本戏曲丛刊》误将徐渭《玉通和尚骂红莲》一剧分为两剧(序号26、【26】),将《月明和尚度翠柳》题为元无名氏作,实乃《四声猿》第二种。故此两种实为一种。

⑩页数6+31,小数字为序跋页数,大数字为正文页数,下同。

⑪现存脉望馆钞校古今杂剧阙四种,其中《马丹阳三度任风子》《大妇小妇还牢末》皆有钞本。

⑫黄氏所列待访书目有两个源头,一为见于也是园书目而黄氏未见者,一当据其他书目记载者。

⑬即童云野杂剧。

⑭对于几种已经不存的剧目,我们采用同剧不同版本页码比率拟测页码。其依据为:《铁拐李借尸还魂》《马丹阳三度任风子》,皆有《元曲选》本,分别为四十三叶、二十五叶,而《铁拐李度金童玉女》同时有“古名家杂剧”本、《元曲选》本,叶数分别为17、23叶,按此比例折合,推出两种阙佚剧目页码为32、19叶。汪道昆四种剧目则依照《阳春奏》所收版本,参考《宋太祖龙虎风云会》《西华山陈抟高卧》两剧“古名家杂剧”本、《阳春奏》本页码比率,确定其叶码。程士廉的四剧则参考“古名家杂剧”本与“群音类选”之间的比例关系,确定其页码。所拟页码应该存在一定误差。

⑮《古本戏曲丛刊》影印本将序言、刊记置于书末,覆案国图藏本,实在书前。

⑯目前对《古名家杂剧》编选者的玉阳仙史的讨论,大多集中在陈与郊、王骥德两人之间。孙楷第主张为陈与郊,郑骞等则主张王骥德(依据为顾曲斋刻本《元曲选》书前序言题名分别为“玉阳仙史”“王伯良”,王伯良即王驥德)。赵万里则主张玉阳仙史之名为书坊伪托,原因有四:第一,陈与郊文集未见有刊刻《古名家杂剧》的记载。第二,《古名家杂剧》皆将朱有燉杂剧署名为杨诚斋,陈与郊曾作京官,且距明英宗时代不远,不当不知朱有燉。第三,内有叶宪祖杂剧,时代较晚,可能非陈与郊所能及(孫楷第於此有較爲合理的解釋)。第四,陈与郊曾刻《灵宝刀》等剧,刻书款式与《古名家杂剧》差异较大。(孙作云记录《赵万里〈应用目录学〉授课笔记》,《版本目录学研究》第八辑,第49页)。

⑰徐本即《古名家雜劇》本,下同。

参考文献:

[1]陈福康.郑振铎年谱(修订本)[M]. 上海:上海外语教育出版社,2017.

[2](明)徐渭著,周中明校注.四声猿[M]. 上海:上海古籍出版社,1984.

[3]林振岳.古书的编号[J].图书馆杂志,2018,(2):120-128.

[4]孙楷第.也是园古今杂剧考[M]. 上海:上杂出版社,1953.

[5]王丽丽.戏曲家陈与郊研究[D]. 南京:南京师范大学,2011.

[6]赵林平,许建中.晚明杭州书坊刻印戏曲考述[J].中华戏曲,2015,(1):231-248.

[7]贾晋华.香港所藏古籍书目[M]. 上海:上海古籍出版社,2003.

[8]梁德华.礼经旁训明万历十六年朱鸿谟、陈文烛等刻本考[A].香港中文大学中国语言及文学系编.明清研究论丛(第二辑)[M]. 上海:上海古籍出版社,2015.

[9]张倩倩.元杂剧版本研究[D]. 济南:山东大学,2016.

[10]黄裳.来燕榭书跋[M].上海:上海古籍出版社,1999.

[责任编辑:尤书才]